Hay un tipo de hombre que sólo puede sentarse adelante cuando pide un carro. El chofer de Didi se subió al asiento del pasajero. Me sacó plática, como era de esperarse, y me preguntó cuánto llevaba manejando, le contesté que muy poco, menos de dos meses, y sí, también me empezó a dar consejos. Del que más me acuerdo es que tenía que llevar un arma en el costado de la puerta, o debajo del asiento del conductor. Lo mejor era una pistola, obviamente, pero él se las arreglaba con una barra sólida de metal de construcción. Un cuchillo sería bueno, tal vez. El problema con algo para golpear es que no puedes desescalar la situación, si alguien te amenaza tienes que golpearlo de sorpresa, sin avisar. Con una pistola, o un cuchillo, a lo mejor puedes negociar y hacer que se baje.

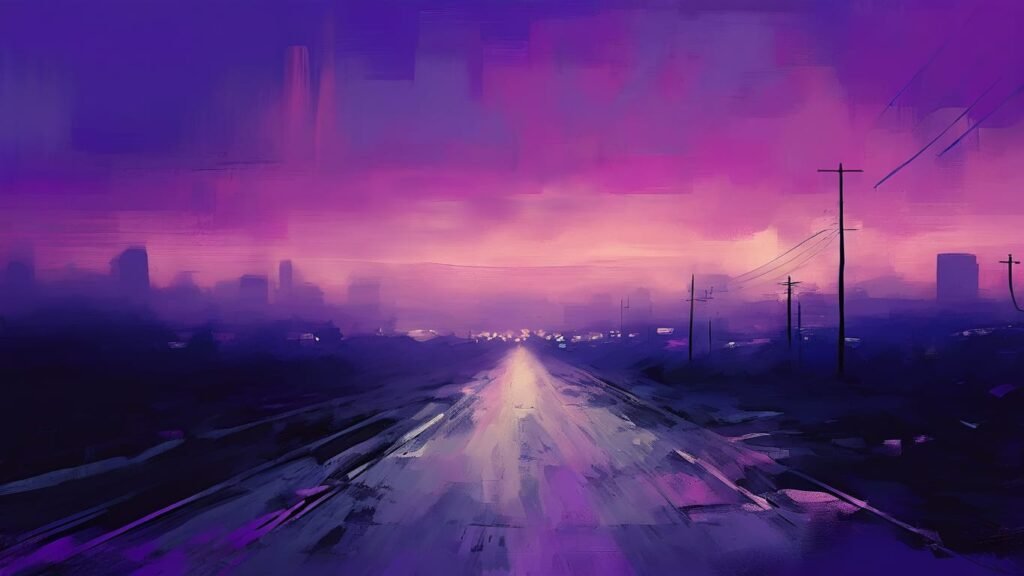

Pasaron muchos meses, manejando siempre de madrugada, a donde fuera que hubiera pasaje. Las noches son más oscuras algunas veces. Los periféricos, las vialidades modernas, las zonas comerciales, la ciudad iluminada se siente como un fragmento temporal, que va y viene intermitentemente. El alumbrado público moderno encandila y engatusa, del lado de la ciudad de la gente con lana. Y luego viene la otra ciudad, donde vive la otra gente, en la periferia, al norte y al sur, donde todo se oscurece gradualmente, en lugares donde se pierde el pavimento, y desaparecen las ostentaciones del dinero público. Todo se mezclaba en olas, cambiaba y regresaba en un monótono sueño despierto. La ciudad iba y venía de mí a su antojo, sucediendo entera fuera del carro, sin tener nada que ver conmigo. Las ocho de la noche, la una de la mañana, las cuatro, las seis. Los turnos siempre son de doce horas, siempre de noche.

Eran una familia joven, un domingo ordinario en verano, alrededor de la medianoche, cuando las familias se retiran de sus convivios y regresan a sus casas. Una escena que había visto varias veces, casi siempre amigable, un marido borracho y alegre, una madre exhausta cargando un par de niños exhaustos, y un aire de felicidad ligera, común y placentera; un cansancio contento, de domingo en la noche, de fin de semana. Supongo que son momentos así los que luego se convierten en lo que es la vida, lo que uno recuerda, lo que es ser una familia; lo que mucho tiempo después se recuerda como “aquellos años”, “cuando éramos niños”, para los niños; “cuando éramos jóvenes”, para los padres.

Me estacioné al lado de la casita, sin saber si seguía en la calle o no por la ambigüedad que causaba la falta de pavimento. Se acercaron a recibirme junto con alguien más, que supongo que era algún primo, o cuñado, o tal vez hermano, ninguno de más de veinticinco años; tal vez 30 el primo, si mucho. Desde el portón, bajo una lucecita minúscula, observaban y se despedían unos abuelos, todavía sosteniendo en los brazos a dos niños semi dormidos, aferrándose a ellos con cariño antes de entregarlos a sus padres para concluir la visita. La esposa tenía un bebé dormido en sus brazos. El marido y el primo tenían baldes de pintura con ellos, aunque no parecía que tuvieran pintura, sino reciclados como contenedores de no sé qué, y un par de mochilas. Dejé encendidas las luces del carro, prendí las intermitentes y me bajé rápidamente, con un rutinario “buenas noches” y una media sonrisa, gesticulando la amabilidad más sincera que me era posible, y abrí la cajuela, apurado a ayudarles a cargar sus cosas.

Atrapado en una rutina informada por la prisa –pensando en si podría agarrar pronto otro viaje– tomé un balde y lo llevé a la cajuela, como lo hubiera hecho con cualquier otro equipaje. El marido pareció sorprenderse, y yo tardé unos momentos en entender el motivo. Desde las “buenas noches”, el marido empezó a explicarme algo, agradecido, “Ya van tres carros que nos cancelan”, y yo, sin conjeturas, pregunté “¿Y eso?”, “Ninguno quiere recoger gente por acá”. Por estas colonias, supuse, y caí en cuenta que sí, era una colonia muy alejada del resto de la ciudad. Los dos hombres me agradecían haciendo aspavientos en lo que metían el resto de sus cosas, desahogando su frustración, mientras la mujer acomodaba en silencio a los tres niños en el asiento de atrás.

Quién sabe cuánto tiempo llevarían esperando, tal vez más de una hora. Inmediatamente me puse de buen humor, disfrutando del beneficio de causar una buena impresión sólo por estar ahí. “Chéqueme los baldes, para que vea que no llevo nada”, me decía el marido, y yo confundido le respondía “no, cómo cree”. “No llevamos nada, mire”, insistían. Era material de construcción, estaban haciendo arreglos en la casa de los suegros.

Un señor borracho es echarse un volado. Varios es más peligroso, pero uno solo no tanto, a veces nomás tiene ganas de seguir platicando, de seguir escuchando música, de exprimirle algo bonito a la noche. Manejando sentía de cerca el hecho de que mucha gente –no sé, tal vez la mayoría– vive sus semanas como un calvario con el que se pagan su vida de verdad, la del fin de semana. Están al borde de algo, siempre, de perder la calma si su vida no se concreta, tan frágil, cuando se sienten como son realmente, felices, intoxicados. Qué tragedia perder el viernes en la noche, o el sábado, tan costosos; es perderse el porqué viven. Y para algunos, su felicidad efímera, de parranda, se protege con celo, sospechosos de todos, sospechosos de mí, que podría cobrarles de más, que podría cambiar la ruta, llevarlos a otro lado, que podría asaltarlos, engañarlos de algún modo. Hay que tratarlos con cuidado, porque los borrachos son así, un volado.

No sólo para mí, a su alrededor, sus amigos, sus familias, sienten el mismo aire frágil que produce una masculinidad aprehensiva. El marido se sentó en el asiento de pasajero, como era de esperarse, mientras su esposa, desde el asiento de atrás, intranquila pero amable, lo invitaba a dormirse. “Ya mi vida, duérmete en lo que llegamos”, preocupada de a dónde iba la conversación en la que se había enganchado él solito, frustrado, explicándome: “Es que lo ven a uno tatuado y la gente piensa cosas”. Yo seguí mi intuición, y lo entretenía con las frases de rigor, extendiendo su monólogo “¿Cómo cree? Yo no, yo trabajo donde sea, los otros conductores si no los quieren recoger es por huevones”.

Estaba recuperándose de la rabia de sólo unos minutos atrás, retroalimentada con el primo, fantaseando con madrearse al del tercer carro que les canceló cuando ya había llegado, porque no le dio confianza cuando los vio, tal vez por los baldes. Cometió el error de interactuar con ellos, de decirles que ya lo habían asaltado, que era la última vez; de añadirle insulto al agravio. Yo era el cuarto. Y la mujer temía que su marido, frágil en su orgullo, exacerbado, borracho, no pudiera hacer la transición en curso, para mí obviamente concretada, de frustración a agradecimiento.

“Nomás por como se viste uno, pinchi gente, lo ven a uno tatuado”, me decía entre otras cosas, enseñándome los tatuajes del cuello, hiper verbal, pero curiosamente atento a mis respuestas. Lo sentí simpático, y me arriesgué, “Sí, si a mí también pasa a veces, cuando lo ven a uno que es gay, ya ve cómo es la gente”. Y aprovechando la pausa larga, silenciosa, en lo que me veía fijamente, yo tratando de ponerle atención al camino, la mujer repitió, un poco más preocupada, “Duérmete mi vida, ya no le platiques al señor”. Favor que me hace, todavía no me acostumbro a que la gente de veintitantos me diga señor. “No, cómo crees, yo ni cómo pensar que fueras… No te ves así, como…”. Agradecí el cambio de tono de “usted” a “tú”. Viéndolo tratando de descifrar qué decir, le interrumpí el tren de pensamiento “No, pero sí soy”, quise zafarlo del impulso confundido de confirmarme que no está bien que la gente piense que soy gay por cómo me visto, que fue lo primero que entendió, como si le hubiera dicho “A mí también me ha pasado, la gente piensa que uno es gay por cómo se ve”, pero eso no fue lo que dije, y no le cuadraban las cuentas mentales.

“Así son los prejuicios, la gente cree que lo conoce a uno”, empecé a explicarme, tal vez a punto de empezar un monólogo propio, el que ensayo para mí mismo a veces, frustrado, cuando algo me pasa y no respondo. Pero me interrumpió él ahora. “Mi cuñado sí es. El primo de mi mujer. Pero a él sí se le nota, no como a ti. El único que nos apoyó cuando nos embarazamos, de toda la familia, él único que nos echó la mano, Alfredo”. Haciendo cuentas, por la edad que le calculaba al niño mayor –unos siete años, el único de los tres que no dormía, que nos escuchaba platicar junto a su mamá– deben haberse embarazado cuando la mamá tenía unos dieciséis. “Y sus papás no lo querían, el único que tiene trabajo, que está haciendo algo con su vida, que era estudioso desde que estaba chiquito. Me le apronté a su papá, que si le hacía algo le iba a partir la madre. ¿Te acuerdas, Marisol? Porque una vez le dijo tu tío que no se apareciera por su casa y lo corrió”. Volteó a ver a Marisol, su esposa. “Sí mi vida, pero ya duérmete, que mañana trabajas”. “Tu tío, ¿te acuerdas qué cabrón era?, y tu tía, de esas de la iglesia, nunca decía nada. Pero ya no son así, ¿verdad?” Marisol ya no respondió, la vi en el retrovisor con una sonrisa nerviosa que de todos modos me parecía genuina. “Ahora ya lo tratan bien y sí lo invitan cuando nos juntamos. Pero todavía me tiene miedo el cabrón, todavía se acuerda que parto su madre si le dice algo”.

“Ah caray, ¿y lo corrían de la casa sus propios papás, no lo dejaban entrar?” “Sí, y todavía no acababa de estudiar, pero ya trabajaba, él nos echó la mano, él sí nos quiere”. Se me calentó el corazón, y le empecé a responder “Así le pasa a muchos, a los que se les nota mucho, o a las mujeres trans, que la familia cree que tratándolas mal van a cambiarlas”. “Es que árbol que nace torcido…”, me dijo, seguramente se acordó de la canción y se puso a pensar otra vez. Pero regresamos pronto a la plática, anécdotas, descripciones, cómo es su familia, cómo es ser joven, cómo es buscar trabajo, cómo es ser padre, cómo es ser pobre. Finalmente nos alcanzó el silencio, las luces amarillas del alumbrado se aparecían a veces y lo veía más claro, y él me veía, y volteaba a ver a Marisol y a sus hijos. El aire se sentía fresco, limpio de fragilidad.

“Mis hijos, yo nunca los voy a dejar solos. Si uno de ellos me dice… cuando ya estén grandes. Si uno me dice que es…” Alargaba las pausas, no podía obligarse a decir la palabra, no hablando de sus hijos. Pero hizo una cruz con sus dedos –como hacemos acá en el norte, no sé si se haga así en otros lados, para jurar, una cruz con el pulgar y el índice de la mano derecha– y la besó. Y el resto del viaje, tal vez para alivio de Marisol, sirvió para respirar descansados, viviendo en silencio el fin del fin de semana, viviendo la vida buena, la de verdad.

Ya abajo del carro, después de ayudarle a bajar los baldes, acercándolos a la puerta de la casita minúscula, se despidió de abrazo. “Aquí tienes tu casa, siempre, para lo que se te ofrezca”. Y me dijo su nombre, un tesoro que perdí, pero que agradecí sincero. Lo abracé de verdad, no un abrazo inseguro de tres palmaditas en la espalda, “Muchas gracias. Y mucho gusto. Misael”. Y abracé a Marisol también, que sonreía cansada, y me despedí del niño mayor, que me veía retirado, pero sonrió agitando la mano cuando confirmó que le regresaba la mirada.

La gente es así también, pensé. Me guardé los cincuenta pesos en el bolsillo del pantalón, y la noche en el de los recuerdos.

Esta crónica fue publicada en conjunto con nuestro medio aliado La Desvelada.